近年、食品アレルギーを持つ人の数が増加していると報告されています。しかし、本当に食品アレルギーの人口が増えているのか、それとも変化していないのかについては議論が続いています。本記事では、最新のデータをもとに食品アレルギーの実態を解説しながら、「腸」「腸内環境」「免疫機能」「食品添加物」「腸内細菌」「アレルギー」といったキーワードを軸に、食品アレルギーと私たちの健康の関係性について掘り下げます。※その他の記事・columnは公式noteブログからもどうぞ

食品アレルギーの人口は増えているのか?

食品アレルギーは、特定の食物を摂取することで免疫系が過剰に反応し、アナフィラキシーなどの症状を引き起こす疾患です。統計によると、食物アレルギーの有病率はここ数十年で増加傾向にあります。特に乳児や幼児において食物アレルギーの発症率が高く、日本の小児の約5~10%が何らかの食物アレルギーを持っているとされています。一方で、大人になってから発症するケースもあり、近年では成人の食品アレルギー患者の割合も増加しています。

この背景には、食生活の変化、環境汚染、食品添加物の影響、腸内環境の変化など、さまざまな要因が絡んでいると考えられています。

腸と免疫機能の関係

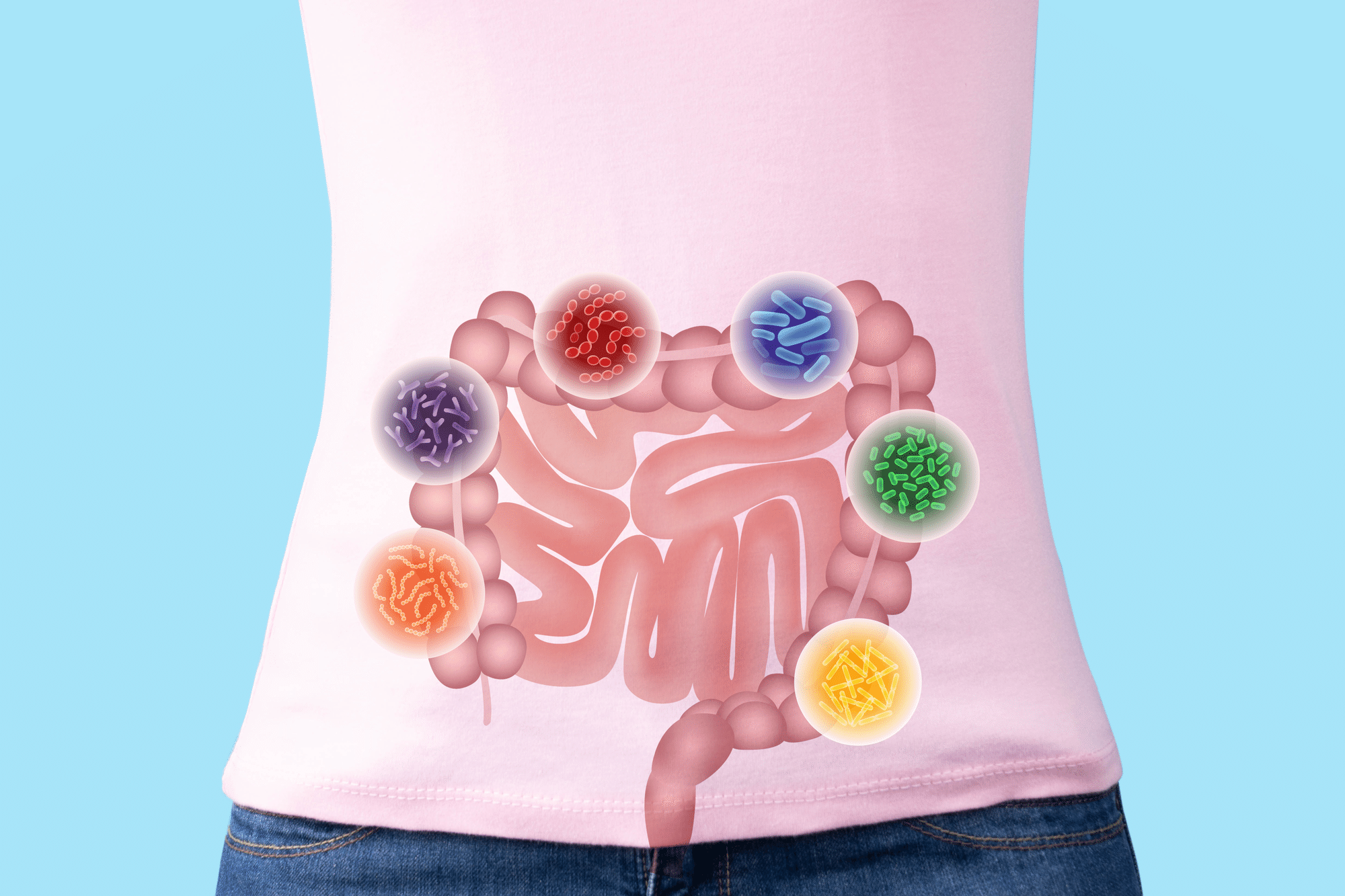

食品アレルギーの発症には、腸と免疫機能が密接に関わっています。私たちの腸は、体内の免疫機能の約70%を担っているとされ、外部からの異物に対する防御機能を果たしています。腸の粘膜は、食物の栄養素を吸収しつつ、有害物質や病原菌の侵入を防ぐバリアとして機能します。

しかし、腸のバリア機能が低下すると、未消化の食物成分が体内に侵入しやすくなり、免疫系が過剰に反応する可能性があります。これが食品アレルギーの発症につながる要因の一つとされています。

腸内環境の乱れがアレルギーを引き起こす?

腸内環境が乱れることも、食品アレルギーの発症リスクを高める要因と考えられています。腸内には100兆個以上の腸内細菌が存在し、消化・吸収だけでなく、免疫系の調整にも関与しています。腸内細菌のバランスが崩れると、腸のバリア機能が低下し、免疫システムが過剰に反応しやすくなるのです。

例えば、抗生物質の過剰使用やストレス、不規則な食生活は腸内細菌のバランスを崩す原因になります。また、欧米型の高脂肪・高糖質な食生活は、腸内細菌の多様性を低下させ、腸内環境の悪化を招くことが指摘されています。

食品添加物と腸内環境への影響

近年、食品添加物が腸内環境に与える影響についての研究が進んでいます。食品添加物には、保存料、着色料、乳化剤、甘味料などさまざまな種類がありますが、これらの中には腸内細菌に悪影響を及ぼすものがあるとされています。

例えば、乳化剤は腸の粘膜に影響を与え、腸内細菌のバランスを崩す可能性があります。また、人工甘味料は腸内細菌の構成を変化させ、腸の免疫機能に影響を及ぼすことが報告されています。これらの変化が腸内環境を悪化させることで、食品アレルギーのリスクを高める可能性があります。

腸内細菌とアレルギーの関係

腸内細菌の多様性は、アレルギーの発症リスクと密接に関連しています。健康な腸内細菌のバランスを維持することで、免疫系の過剰反応を抑えることができると考えられています。

研究によると、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が豊富な腸内環境では、免疫のバランスが整いやすく、アレルギー反応が起こりにくいとされています。一方で、悪玉菌が優勢になると、炎症を引き起こしやすくなり、免疫機能の異常が生じやすくなります。

そのため、発酵食品や食物繊維を多く含む食品を摂取し、腸内細菌の多様性を保つことが、食品アレルギーの予防につながる可能性があります。

まとめ

食品アレルギーの増加には、腸内環境の変化、免疫機能の異常、食品添加物の影響など、複数の要因が関与していると考えられます。特に、腸内細菌のバランスを整え、腸の健康を維持することが、アレルギー予防の一助となるかもしれません。

食品添加物の摂取を控え、腸に優しい食生活を意識することで、腸内環境を整え、免疫機能を健全に保つことが重要です。今後も、食品アレルギーと腸内環境の関係についての研究が進むことで、より効果的な予防策が明らかになることが期待されます。

健康的な腸内環境を維持し、食品アレルギーのリスクを低減するために、日々の食生活を見直してみることがおすすめです。※免疫とマッサージの関係